|

Käthe Klappenbach ist Kustodin der Sammlung Beleuchtungskörper bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

|

Illumination und Lichtzauber Kronleuchter verkörperten den Mittelpunkt höfischer Festkultur, waren der eigentliche Ausdruck von Luxus und kunstfertig virtuos gestaltete Bedeutungsträger von Macht und Reichtum. Sie migrierten ins Bürgerzimmer, standen dort für den Glanz der allgemeinen Elektrifizierung und erleben nun nach einer kurzen Episode antibürgerlicher Skepsis eine Renaissance als opulente Lichtobjekte.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

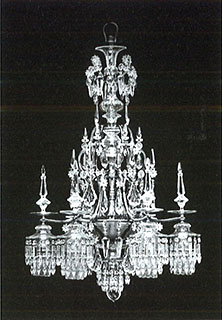

| Kronleuchter mit Behang aus Berg-kristall, Paris vor 1745. Potsdam, Schloss Sanssouci, Kleine Galerie (Fotos 1+4: © Stiftung Preußische Schlösserund Gärten Berlin-Brandenburg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Licht – unentbehrlich für den Menschen – dient nicht nur der Erhellung, sondern kann auch im übertragenen Sinne in Form von Bildung zur Erleuchtung führen, Stimmungen beeinflussen und Atmosphäre schaffen. Unverzichtbar ist es für strahlende Feste im Innen- und Aussenraum und zur Demonstration von Glanz, beispielsweise eines fürstlichen Hofes. Denn erst das Licht erhebt das Fest zum Fest. Wer einmal einen nur mit Kerzen erleuchteten Raum erlebte, wird dieses Bild und die Stimmung nicht vergessen. Dass dabei schon immer die Träger des Lichtes eine grosse Rolle spielen, ist nur selbstverständlich. Schon um 1200 finden sich in Wolfram von Eschenbachs Parzival die bisher frühesten bekannten Schilderungen über die Verwendung von kostbaren hängenden Leuchtern während eines Festmahls. Er beschreibt hier mehrfach «krônen rîch von golde dar ûf kerzen lûhten».[2] Wichtige Voraussetzung für eine festliche Inszenierung war die Existenz von entsprechenden Räumen, die die Bühne für diese Lichtträger zu sein hatten. Richard Alewyn erläutert die Auswirkungen dieses Zusammenspiels wie folgt: «Erst als mit dem barocken Schlossbau zum ersten Male grosse weltliche Prachträume entstanden und erst als man gelernt hatte, diese Räume entsprechend zu erhellen, wurde die folgenschwere Entwicklung möglich, durch die die Festzeit vom Tage in die Nacht verlegt wurde.»[3] Zentraler Bestandteil der Raumgestaltung wurde also die Inszenierung des Lichtes. Während tagsüber Sonnenstrahlen das Licht in die Räume bringen mussten, war nachts der Kerzenschein Lichtspender für eine Festlichkeit. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Georg Christoph Einmart der Jüngere [nach David Klöcker], Nächtliches Bankett anlässlich des Regierungs-antritts Karls IX. von Schweden in Stockholm 1672 © bpk / Kunstbibliothek, SMB |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Paul Carl Leygebe: Das Tabaks-kollegium Friedrichs I. in der Drap d’Or-Kammer des Berliner Schlosses, um 1710. Der König mit seiner Ge-mahlin in dem mit Goldbrokat aus-staffierten Gemach unter einem Kron-leuchter mit den königlichen Initialen (Abbildung: SPSG/Gerhard Murza | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

So feierte die «aufgeklärte» Gesellschaft des 18. Jahrhunderts im Lichte unzähliger Kerzen ihren Sieg über die «Tyrannei der Finsternis». Lumière und Luminaire – Aufklärung und Beleuchtung – bedingten einander; das eine war ohne das andere nicht denkbar.

Die ideale Antwort auf alle diese Anforderungen war der Kronleuchter. Er hatte innerhalb der unterschiedlichen Beleuchtungsobjekte durch Merkmale wie Schmuck in Verbindung mit Gebrauchswert, Symbolik und Luxus von Beginn eine ganz besondere Stellung. Gleichgültig aus welchem Material er besteht – die Lenkung des Lichts und die Kombination verschiedenster Kunsthandwerke erheben ihn zu einem Objekt, das wie kaum ein anderes über die Jahrhunderte hinweg die Fantasie der Gestalter anregte und eine entsprechend fantasievolle und facettenreiche Entwicklung durchlief. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Friedrich Wentzel, Krönungsmahl Friedrichs I, 1701. Bei diesem am Tage stattfindenden Festmahl dienen die Kerzen weniger der Beleuchtung, sondern ausschliesslich der Demon-stration von Luxus | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Jeglicher Glanz, den eine Hofhaltung verbreitete, trug zu Ruhm und Ansehen bei, offenbarte Reichtum und erhob auch die Lichtträger in den Rang von Statusobjekten. Im Kontext aller der fürstlichen Reputation dienenden Objekte unterscheiden sich die Kronleuchter mit der Verwendung kostbarer Materialien und symbolträchtiger Gestaltungen zwar wenig von den anderen Einrichtungsgegenständen barocker Fest- und Repräsentationsräume, dennoch waren sie aufgrund ihrer Platzierung ein ideales Medium für die Verwendung von Hoheitszeichen und anderen Symbolen der Macht. Das waren einmal die sichtbaren Symbole, die auf den ersten Blick verständlich waren, wie Herrschaftsinsignien, Herrscherinitialen oder heraldische Symbole wie die königliche Krone (siehe Abb. 3), der Kurhut oder Wappentiere wie der Doppeladler oder die fleur de lys, die Lilie, und in manchen Fällen sogar Verzierungen in Form der Orden, die der Besitzer verliehen bekam. Aber auch für die schwieriger zu entschlüsselnden Zeichen wie Herkunft des Leuchters, wertvolle Materialen oder der dahinterstehende Entwerfer waren die Hängeleuchter vorzüglich geeignet (siehe Abb. 2). Diese Leuchter, die nur bei ganz besonderen höfischen Anlässen neben den im Alltag benutzten Tisch- und Wandleuchtern die festliche Beleuchtung lieferten, sind als ausgesprochen anschauliche höfische Zeichen interpretierbar. Je wichtiger ein Ort oder ein Ereignis, umso aufwendiger war die Illumination und deren Gestaltung. Wurde jedoch später ein solcher Kronleuchter seinem eigentlichen Sinnzusammenhang entrissen und umgehängt, fehlte die Beziehung zwischen dem Ort, den dynastischen Zeichen sowie der zeremoniellen Handlung und entwertete ihn. Das betrifft gleichermassen die von einem Künstler für einen bestimmten Raum entworfenen Leuchter.

Ein Fest mit seiner Lichtmenge, die allerdings für unser heutiges aufgrund der Gewohnheit äusserst hohes Lichtbedürfnis nicht mehr als Überfluss wahrgenommen würde, entschädigte für den eher düsteren Alltag – vor allem im Herbst und Winter. Hier waren es meist ausschliesslich die Tischleuchter, die durch ihre niedrigen Standorte in Augenhöhe eine gute Lichtfülle abgaben – unterstützt an kälteren Abenden durch das flackernde Kaminfeuer als eine nicht zu unterschätzende Lichtquelle. Dunkler noch sah es in den bürgerlichen Wohnungen aus, die bis zur Erfindung der Stearinkerzen in der Mitte des 19. Jahrhunderts – abhängig vom Einkommen – sich höchstens an ganz besonderen Festtagen einmal den Luxus von Bienenwachskerzen leisten konnten. Ansonsten mussten aus tierischen Fetten bereitete Talglichter und Öllämpchen ihren Dienst tun. Ein Kronleuchter schmückte bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts in den seltensten Fällen eine bürgerliche Stube. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Erster elektrischer Luster der Wiener Manufaktur Lobmeyr, 1882 (Foto: Lobmeyr) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hugo Ernst Schmidt fasst 1895 in der Zeitschrift für Beleuchtungswesen, Heiz- und Lüftungstechnik in einem Artikel über dekorative Beleuchtung und moderne Beleuchtungskörper den Siegeszug in Worte: «Der Aufschwung, den das Kunstgewerbe seit Beginn der siebziger Jahre genommen hat, ist nirgends glänzender, als in der Industrie der Beleuchtungskörper zum Ausdruck gekommen. Besonders die Einführung des elektrischen Lichtes hat eine Revolution auf diesem Gebiete hervorgerufen.»[5] Dennoch bleiben weiterhin die Symbole sehr wichtig. Ausdrucksvolles Beispiel dafür ist das von 1905 bis 1910 von Franz Heinrich Schwechten für Kaiser Wilhelm II. erbaute Kaiserschloss in Posen (auch Poznan, heute wieder Stadt in Polen). Mit dem Neubau des Schlosses war erstmals ein Bau entstanden, in dem von Beginn an – zweifellos auch aus Gründen der Repräsentation – der segensreiche Nutzen der Elektrifizierung einbezogen werden konnte. Das hatte nicht nur auf die Menge des Lichtes Auswirkungen, sondern gleichermassen auf die Gestaltung der Lampen, die wichtiger Bestandteil des für das Schloss entwickelten ikonografischen Programms sind. Die Form der Leuchter und ihre Dekoration sind auf Wunsch des Kaisers den romanischen Radleuchtern nachempfunden, wie sie in Aachen, Hildesheim oder Comburg hängen und das himmlische Jerusalem mit seinen zwölf Toren symbolisieren. Eine weitere Form, die ebenso dazu diente, seinen Anspruch als Erbe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation darzustellen, sind die Votivkronen, die im Mittelalter Ehrfurchtsbezeigungen für einen heiligen Ort und Zeichen der Dankbarkeit gegenüber der Schutzmacht waren. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Luster für die Grabesmoschee des Propheten in Medina, Lobmeyr 1987 (Foto: Lobmeyr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Beim späteren Umbau des Schlosses unter den Nationalsozialisten wurde das Licht unter einem ganz anderen Aspekt eingesetzt: Neben der Präsentation von Macht wurde es ideologisch instrumentalisiert. Obwohl das ebenfalls ein Gesichtspunkt der Verwendung von Licht in der Architektur ist, soll in diesem Zusammenhang nicht weiter darauf eingegangen werden.

Die weitere Entwicklung des Leuchters nach dem Zweiten Weltkrieg verlief in Europa, vor allem aber im geteilten Deutschland, sehr unterschiedlich. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Glasarmkronleuchter aus der König-lichen Glashütte Zechliner Hütte, um 1750, Berlin, Schloss Charlottenburg, Bibliothek Friedrichs II. (Foto: SPSG/Daniel Lindner |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

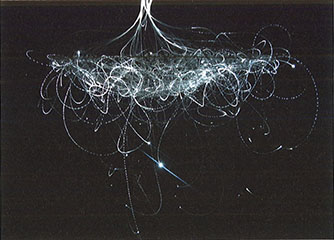

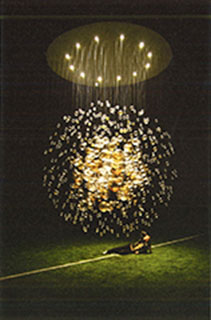

Renaissance Seit fast zwei Jahrzehnten wird dem Kronleuchter zunehmend selbstverständlich wieder ein Platz zugestanden und er schmückt und erhellt als Zeugnis wachsenden Wohlstands nicht nur den Privatraum. In steigender Anzahl nimmt er Einzug in Restaurants, Kaufhäuser oder repräsentativ genutzte Büroräume und (Innen-) Architekten sehen in ihm wieder einen Teil des Raumkonzepts. Doch nach wie vor ist er auch Ausdruck des Zeitgeists. Seiner raumgreifenden Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt, fast jedes Material und alle gängigen Leuchtmittel kommen zum Einsatz. «Fantasievolle Formen und neue Materialien sowie innovative Leuchtmittel verschaffen dem Kronleuchter und dessen historisch verankertem Auftrag im zeitgenössischen Design eine erfrischende Aktualisierung», fasste Eva Afuhs die Wiedergeburt zusammen. Jetzt entwerfen Künstler wie Ingo Maurer, Alicja Wasielewska oder René Roubícek hängende Leuchter und testen die Grenzen von Produktion und Konvention. Die LED-Technik führt neue Möglichkeiten ein, wie es jüngst in einer Ausstellung der jungen tschechischen Künstlerin Jitka Kamencová-Skuhravá im Prager Kunstgewerbemuseum zu erleben war. Hier strahlen LED-Leuchten die hängenden Lichtobjekte an, wodurch diese – wie auch die vorgenannten Kreationen – wieder zu dem werden, was ein Hängeleuchter zu Beginn der Entwicklung einmal war: kein blosser Lichtspender bei hohen Festlichkeiten, sondern vor allem Lichtskulptur, Prestigeobjekt, Statussymbol |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Kronleuchter Morph von Alicja Wasielewska, 2009 (Foto: Alicja Wasielewska |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bubbles in Space von Jitka Kamencová Skuhravá, 2008 (Foto: Jitka Kamencová Skuhravá |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Doch auch einfachere, dennoch effektvolle Modelle, deren Arme vollständig aus Glas gearbeitet sind und die sich dank ihrer Transparenz in unterschiedlichste Raumkompositionen einordnen, werden wieder gefertigt – um der Homogenität heutiger Lichtquellen stimmungsvolle Akzente, Glanz, Streuung und Brechung hinzuzufügen. Das reiche Vokabular und die Kompositionen der Vergangenheit dienen dabei Künstlern und Künstlerinnen nach wie vor als wertvolles Repertoire. So bildete das Prinzip gängiger Baukastensysteme aus dem 17. und 18. Jahrhundert das Vorbild für Vielfalt in der Arbeit der Künstlerin Petra Sindelar aus dem nordböhmischen Novy Bor (dt. Haida, Tschechische Republik): Auf einem Schaft – der «Seele» – werden nicht nur verschiedene kugel- und balusterförmige Glasteile aufgereiht, sondern in gewissem Abstand versilberte oder vergoldete Holzteile in einer Glasschale, worin dann je nach Wunsch des Auftraggebers die Kerzenarme und unterschiedliche Zierarme eingesteckt und mit verschieden geformten hängenden «Pendeloquen»[6] aus Glas geziert werden.

Die Funktion, bei festlichen Anlässen als Träger des Lichtes der Beleuchtung des Raumes und im übertragenen Sinne auch der Erleuchtung zu dienen, erhöhte einst die Bedeutung der Kronleuchter. Heute hingegen ist eine grosse Lichtfülle bis hin zur Lightshow und häufig lichtbasierten interaktiven Kunst zum Alltag geworden. Dazwischen steht der Kronleuchter, welcher dem Licht einen besonderen Status verleiht und es dennoch nicht zum Selbstzweck erhebt; der als gestaltetes Objekt mehr ist als nur ephemeres Licht und damit seit jeher dem Anlass, der feierlichen Stimmung dient |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bergspinnen und Hängeleuchter aus dem sächsischen Erzgebirge Diese Hänge- leuchter wurden für die Weihnachtszeit von Spielzeugmachern, Schnitzern und Drechslern aus einfachsten Werkstoffen wie Holz, Draht und Glasperlen her- gestellt. Von o. l. nach u. r.: Deckenlaufleuchter mit Engel- und Berg- mannsfiguren, Erzgebirge, um 1900; Hängeleuchter- Bergspinne, Raum Seiffen, Mitte 20. Jahrhundert; Hänge- leuchter, Raum Seiffen, Mitte 20. Jahr- hundert; Drehspinne- Deckenlaufleuch- ter, Schwarzenberg/Erzgebirge, um 1955; Hängeleuchter, Erzgebirge, um 1900; Hängeleuchter mit Krippendar- stellung, Erzgebirge, vermutlich 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts (Fotos: Museum für Sächsische Volkskunst, Dresden) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Noch einmal möchte ich Eva Afuhs zu Wort kommen lassen: «Traditionelle wie moderne Kronleuchter sind Rauminstallationen an der Grenze zur bildenden Kunst. Heute, mit gebührender Distanz zu seiner Entstehungsgeschichte und angesichts des Aufstiegs der Lichtgestaltung zu einem eigenständig architektonischen Format, hat der Kronleuchter in der Vielzahl der Beleuchtungsobjekte wieder an Bedeutung gewonnen. Gleichgültig ob er aus Bergkristall, Glas oder Kunststoff besteht – seine Grösse sowie seine zeitlos repräsentativen Eigenschaften verleihen ihm innerhalb jeder Art von Raumgestaltung, und sei sie noch so elementar, ästhetische Autonomie.»

[2] Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, 1. Band, Leipzig, 1869 –1872, S. 1747. [3] Richard Alewyn, Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste, Berlin 1985, S. 38. [4] Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1873, Nachdruck bearbeitet von Rudolf Hildebrand, Mu.nchen 1984. 11. Bd., S. 2377. [5] Hugo Ernst Schmidt, «Dekorative Beleuchtung. Moderne Beleuchtungskörper», in: Zeitschriftfür Beleuchtungswesen, Heiz- und Lüftungstechnik, Berlin, Band 2; Heft 22 vom 31. August 1895, S. 253 f. [6] Oberbegriff für alle an einem Kronleuchter hängenden Teile aus Bergkristall oder Glas.

LANGSAMES LICHT / SLOW LIGHT BEDANKT SICH BEI ARCHITHESE

|

||||||||||||||||||||||||||||||||